この記事では27卒や28卒向けに東京都庁のテストセンター、WEBテスト(適性検査)の種類やSPIボーダー、使い回しやES通過率、面接対策など新卒採用の内定を取るための本選考フローの攻略法や、就活対策を解説していきたいと思います。

東京都庁は地方公共団体である東京都の行政機関で、一般行政職だけでも20,837人、消防吏員・公営企業・行政委員会・学校教職員・警察官等までを含めると総計16.9万人もの職員を抱える巨大な地方公共団体で、就活で人気の機関でもあるので油断は禁物です。

東京都庁で出題されるSPIの頻出問題集をこちらのアプリから利用してください。

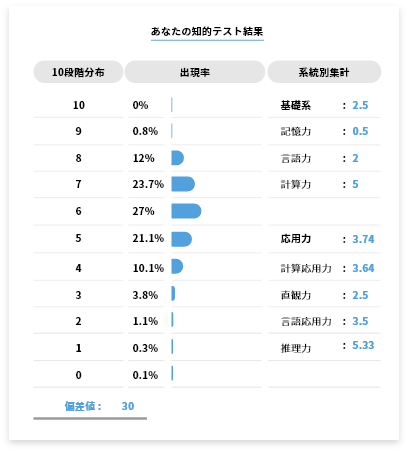

SPIの摸試が行えて10段階評価で東京都庁のボーダーを超えてるか正確に自分の偏差値がわかるからおすすめです。こちらからインストールして活用してくださいね。

東京都庁のWEBテストとESをしっかりと攻略する事で書類選考を突破していきましょう。

また、ESに関しては内定者のESを見て効率的にES通過することも可能なので、こちらの内定者のESまとめを活用してください。

そして、スマホでこのページを見てくださっている方限定で今まさに出題されているSPIの練習ができると評判のアプリを紹介します。

このアプリはSPIの練習だけでなく、10段階評価で自分のSPIの偏差値も出してくれて、志望企業のボーダーを突破できるのかも分かる便利アプリです。

この問題と「無料で手に入るSPIの問題集」だけやっておけばWEBテストは安心なので、スマホでこのページを見たこの機会に是非「SPIの練習ができると評判のアプリ」と「無料で手に入るSPIの問題集」を試してみてくださいね。

下記のURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!

自分のSPIの出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。

URLはこちら⇒https://lognavi.com/

\ 先ずはインストール /

このボーダーを突破するために活用できる無料で手に入るSPIの問題集があるので、2月の今のうちにやっておけばSPI対策の時間が短縮できるのでおすすめです。

▼25卒に大人気でした▼

今まさに出題されているSPIの問題があるのでチェックしておいてください。

上記の問題集は解答もあるので、正直解答集みたいなもので、あまり大声では言えませんが、26卒・27卒はこの解答を憶えれば勝てちゃいますね。

SPIの解答集つき問題集公式⇒https://careerpark.jp/

\ 26卒・27卒に推奨 /

それでは東京都庁のWEBテストについて紹介していきます。

【関連記事】

東京都庁のWEBテスト(適性検査)について

まず東京都庁は、令和6年度採用試験(「I類B新方式」など)から、適性検査として SPI3(GAT-U/テストセンター方式)を導入する旨を発表して現在実施に至っております。

東京都庁のWEBテストはSPI3形式で行われ、SPIの出題科目は言語、非言語、性格検査の構成になります。

SPIというと言語と非言語だけの練習をすれば良いと思っている学生もいますが、性格で落とされる場合があるので言語と非言語だけでは足りないのです。

ましてやSPIの解答集など信憑性が低いものに手を出すのも危険なので避けてくださいね。ましてやテストセンターではカンニングなどの不正行為は出来ないので実力で乗り切れるように練習を行う必要があります。

スマホでこのページを見ている方限定でお伝えしたいのが、今まさに出題されているSPIの問題が出ると評判の「Lognavi」というアプリです。

MBTI顔負けの性格診断も出来て、あなたの市場価値まで企業側に伝わって超大手優良企業からのオファーももらえちゃうから一石二鳥です!

下記のURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!

自分のSPIの出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。

アプリインストールはこちらから⇒https://lognavi.com/

※インストール後の初回起動はお早めに

\ 先ずはインストール /

ESや企業研究でSPIに時間を割く暇がないと思うので、今選考で出題されているSPIの練習が無料でできるSPIの無料問題集をやっておいてください。

無料でダウンロードできるので、SPIに時間をかけたくない場合は使ってみてください。

▼25卒に大人気でした▼

参考書や問題集と違って問題が最新版にアップデートされるので、今どのような問題が出題されているのか、頻出問題ばかりなのでチェックするためにも利用すると良いでしょう。

とくにWEBテストは出題される問題の難易度もまばらなので、長文や推論などが苦手な学生ほど使っておく事をおすすめします。

一応リンク貼っておくので、自由に使ってみてください。

SPI問題集公式⇒https://careerpark.jp/

こちらの記事も参考にしてくださいね。

確認できる口コミなどの報告は下記が挙げられます。

東京都庁のSPI3等、適性検査ではテストセンター方式で自宅受検型のテストセンターオンライン方式が利用可能との報告があります。

例えば、リクルートキャリアが運営するSPIテストセンターの公式案内によれば、全国7都市の会場+オンライン会場が設けられており、東京都庁の経験者採用向けレポートでも「テストセンター方式(自宅受験可能)で受検した」という記述があります。

このようにテスト形式としてはWEBやテストセンター型が想定され、事前の準備が重要となります。

東京都庁のWEBテスト【SPI】言語問題

語句の意味、類義語、反意語、空所補充(文脈に合う語を選ぶ)、長文読解(要旨把握や指示語の指す内容)、語順整序(並べ替え)などが中心になります。

出題は短い問題から即答が求められる設問と、やや長めの資料を読み要旨を問う問題が混在しており、テストセンターでは設問ごとの時間配分がタイトなため、長文は「設問を先に読んでから本文を読む」などの戦略が有効だと考えられます。

言語問題対策としては下記になります。

- 語彙や語句力の補強:類義語、反意語、熟語の頻出パターンを復習して市販のSPI言語問題集の語彙パートを反復することが望ましいです。

- 長文読解の型を身につける:設問先読みから本文で該当箇所を精読して要旨を80〜120字程度でまとめる練習を繰り返し、時間内に要旨をつかむ練習が重要です。

- 設問ごとの時間配分を身につける:テストセンターは1問あたりの制限時間が短いケースが多いため、本番形式の模試アプリやタイマーを使って実戦感覚で解く反復を行い、体験談でも「本番は時間との勝負」という指摘があります。

- 過去問や類題の量をこなす:SPI3対応の問題集や模試アプリを繰り返し解き、間違いをノート化して弱点を潰しておき、書籍での反復やアプリでの本番形式演習が効果的だと考えられます。

東京都庁で出題されるSPIの言語問題はこちらからどうぞ。

東京都庁で出題されるSPIの言語問題はこちらからどうぞ。

東京都庁のWEBテスト【SPI】非言語

計算問題(四則や分数、割合、比率)、速算を要する問題(仕事算や速さ、比)、図表読み取り(表やグラフから数値を読み取る)、場合の数や確率の基礎、数列、推理(規則性の把握)などが頻出します。

非言語問題対策としては下記になります。

- 基本計算力の定着:分数や小数の扱い、割合の速算、比の変換などを暗算レベルで行えるようにしないと基礎が崩れ、時間を浪費するため注意が必要です。

- 代表問題をパターン化する:仕事算、速さ、割合、利益率、比や比例、表の読み取りなど、頻出パターンを解法テンプレとして身につけ、市販のSPI問題集でパターン学習を行います。

- 計算の効率化(ショートカット)を覚える:例えば「割合を分数に直す→約分して処理する」「比は全体を100と見なす」等、速く処理するコツを練習で定着させることが望ましいです。

- 本番形式での模試を繰り返す:テストセンターは時間制限が厳しいため、制限時間を意識した本番演習が必須で、実戦演習で「どの問題を後回しにするか」の判断力を磨いたほうが好ましいです。

また、受験者の報告でも「時間配分が合否を分けた」との声があります。

東京都庁で出題されるSPIの非言語問題はこちらからどうぞ。

東京都庁で出題されるSPIの非言語問題はこちらからどうぞ。

東京都庁のWEBテスト【SPI】性格

SPIの性格検査は、行動傾向や価値観、対人姿勢、意思決定の傾向などを測り、問いに「はい/いいえ」「当てはまる度合い」等で答える形式が一般的で、正解はないのですが「一貫性」と「業務適合性(採用側の求める人物像に合うか)」が評価されやすいです。

また、東京都庁の採用では「協働できること、変化に対応できること、行政での適応力」を重視する文言があるため、性格検査の回答は嘘のない範囲で一貫した回答をすることが重要で、体験談記事や対策ガイドでもこの点は強調されているため押さえておくべきポイントとなります。

性格検査対策としては下記になります。

- 自己分析で傾向を整理する:性格検査は自己矛盾がないことが最重要で、就活前に自己分析を行い、自分の行動パターンを抑え、例えばチームでの役割や意思決定の仕方、ストレス時の行動を言語化しておくと良いです。

- 一貫性を意識した回答をする:問題ごとに「採用されたい自分」を演じ過ぎると矛盾が生じ、そのため普段の自分に近い回答を選び、設問間で齟齬が出ないようにすることが望ましいです。

- 設問パターンに慣れる:性格検査固有の設問(「周囲の人に相談する」「仕事は計画通り進めたい」等)に何問も触れて傾向を掴むと、当日の迷いが減りスムーズに解答出来ると思います。

- 結果の活用を意識する:性格検査の結果は面接での深掘り材料になることが多いので、検査で表れた自分の傾向に長所や短所を面接で説明できるよう準備しておくと良いです。

また、今まさに出題されているSPIの練習ができると評判のアプリを紹介します。

このアプリはSPIの練習だけでなく、10段階評価で自分のSPIの偏差値も出してくれて、志望企業のボーダーを突破できるのかも分かる便利アプリです。

この問題と「無料で手に入るSPIの問題集」だけやっておけばWEBテストは安心なので、スマホでこのページを見たこの機会に是非「SPIの練習ができると評判のアプリ」と「無料で手に入るSPIの問題集」を試してみてくださいね。

こちらのURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!自分のSPIの出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。

※PCでご覧の場合は、URLをクリック後にお手元のスマホでQRコードを読み込んでくださいね。

URLはこちら⇒https://lognavi.com/

\ 先ずはインストール /

SPIは適性検査の中でもそこまで難しい部類のテストではありません。

だからと言って油断すると、足元をすくわれてしまうのがSPIです。

25卒はSPIで悔しい想いをした学生が多かったので

「SPIくらい余裕」

と思っていないで、一度くらいこの無料で手に入るSPIの問題集で練習を行っておいた方が良いです。

2月の今のうちにやっておけばSPI対策はバッチリです。

▼25卒に大人気でした▼

何度でも練習は可能ですが、一度でもやっておくと随分違いますよ。

SPIの解答集つき問題集公式⇒https://careerpark.jp/

\ 26卒・27卒に推奨 /

- ES対策から自己PR作成・面接練習まで徹底サポート「キャリタス就活エージェント」

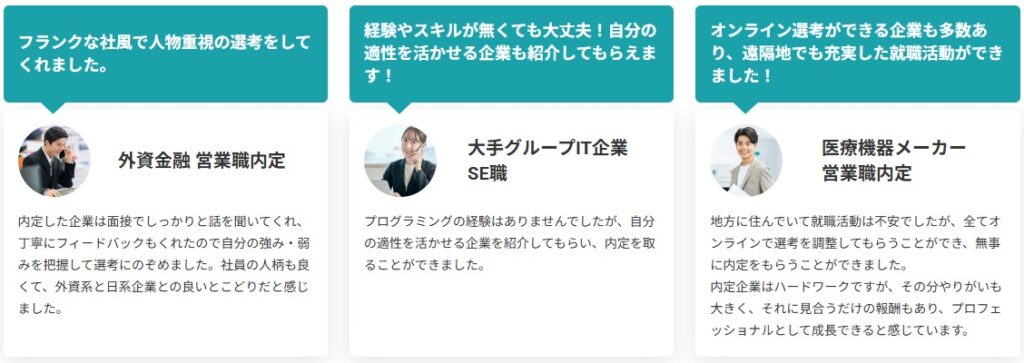

「キャリタス就活エージェント」では厳選された企業、外資系企業やグローバル展開する優良企業の非公開求人なども紹介してくれるので、驚くような企業の内定も期待できますし、選考対策もサポートしてくれるので1人で悩まずに済みます。

専任のキャリアアドバイザーが応募書類や面談に対する対策もしてくれるので、1人で選考対策をするよりも、数々の企業の情報を握っているキャリアアドバイザーに頼る方が内定率の向上も望めるので、選考対策に悩みがある場合は必ず相談してみましょう!

「キャリタス就活エージェント」は全て無料で完結できるので、これから内定が少しでも早く取りたい場合は是非利用してみてくださいね。

また、滑り止めとして優良企業の内定も取れるので、今のうちに登録しておきましょう。

公式ページ⇒https://agent.career-tasu.jp/

\ 登録は30秒で完了 /

- 選考直結のイベントあり!スピード内定の「Meets Company」

「Meets Company(ミーツカンパニー)」は大手からベンチャーまで幅広い企業と提携しており、最短一週間※で内定を取得する事も可能です。※23年卒弊社エージェントサービス利用者の内定実績

「ミーツカンパニー」は全国どこでも就活に対応してくれる就活エージェントで、もちろんESの添削や面接対策も行ってくれるので、内定率を少しでも上げたい就活生は絶対に登録した方が良い就活サービスです。

「ミーツカンパニー」は選考直結型イベントも行っていますし、利用者満足度も内定率も非常に高い就活エージェントなので今のうちに登録だけでも済ませておきましょう。

公式ページ⇒https://discussion.meetscompany.jp/

\ 登録は30秒で完了 /

東京都庁のWEBテスト【SPI】の体験談まとめ

「SPIで8割前後を安定して取れたのが合格につながった」など合格者の声では、SPIで約8割程度を安定して取れる状態にして本番に臨んだというレポートが複数あり、また独学で問題集を繰り返したり、模試アプリで本番形式を反復したという体験談が多いです。

ただ、「83点でも不合格の報告がある」=ボーダーは高めのことがあるという口コミもあり実際に「得点83で不合格だった」という受験者報告があり、同じ年度の合格ランクを見ると高得点でも順位次第で通らない場合があることも報告されております。

そのため得点だけでなく、受験年度の相対評価(順位)や書類や面接との合算で決まる点に注意が必要です。

「中学レベルの計算が出るが忘れていると落ちる」といった声が出ており、非言語(数的処理)は中学数学レベルの出題が中心で基本計算(分数、割合、比など)を忘れていると時間を使用してしまうとの声が多いです。

最後にSPIで一次試験通過を得た後も、二次試験にて書類や面接で評価されるため、書類の完成度を上げつつ平行してSPI対策を行うのが合理的で、特に職務経歴の書き方と面接での再現力が評価に直結すると報告されております。

追加で、口コミからよく指摘される落とし穴として本番で時間配分に慌てること(「まごまごしているうちに終わった」)など、テストセンター形式の感覚に慣れていないと致命的になるとの助言が多数あります。

また、SPI対策を後回しにしてES準備だけに注力する人がいるため、SPIでの一次試験落選が思いのほか多いという報告があり、並行して対策することが推奨されております。

性格検査では理想像に合わせすぎると矛盾が露呈し面接で不利になることがあるという注意喚起も散見されております。

体験談ベースを元に受験者が実際にやっていた有効な対策として下記にてまとめてみます。

- 市販のSPI3対応問題集を反復して、書籍名やアプリで繰り返し解いた。

- 無料で行えるSPI練習問題でテストセンター形式の練習を重ねる。

- 非言語はパターン学習や暗算力強化(分数、割合を速く処理できるようにする)。

- ESや面接の骨子を早めに固め、SPIは並行して鍛える(書類は面接の土台)。

まとめとして、口コミ全体の傾向から言うと「SPI(言語や非言語)で安定して高得点を取る実力」+「ESの質」+「面接で経験を行政文脈に結びつけて語れる力」の三つが合格の要因になり、得点相対での不確定性(例:83点でも不合格)もあるため、点数だけで安心せず、総合力を上げる準備が有効になると考えられます。

東京都庁のWEBテスト(SPI)のボーダー

東京都庁で報告されているWEBテスト形式および他社/業界の傾向を参考に、推定値としてボーダーラインを整理してみます。

ただし、数値として明確な「○点以上合格」といった公表データは見つからないため、あくまで口コミや体験談をベースにしたボーダーラインになります。

体験談では「得点83点/受験者数2719名/合格者数281名/順位531番」というデータがあり、「不合格」であった旨が併記されており、このデータからすると、83点ではボーダーに達していなかった可能性が高いです。

また回答者は「ボーダーは9割(90%)は確実に超えているので…」という見解を示しており、この見解を補助的に捉えれば、少なくとも能力検査(SPI3等)で80〜90得点」できるレベルが望ましいということになります。

対策のまとめとして下記になります。

- 模擬試験や演習を通じて、SPI3形式で言語、非言語共に80〜90%得点できる実力を目指して訓練することが望ましいです。

- 特に苦手分野(例えば非言語の図表読解や数的処理など)があれば、早期に対策を始めることをお勧めします。

- 受検形式(テストセンターやオンライン)を想定し、時間配分や実戦形式での演習を繰り返すと良いです。

- 得点だけでなく、「解答スピード」「正確性」「本人確認・監督下での受検環境」なども合格要件になるため、受検当日の環境準備を怠らないことにすることが重要です。

- 基本的な事ではありますが、自分がSPIをどの程度できるのか、SPIは基本的に明確な自分の点数を知る事ができないので、自分のSPI偏差値を知る事は非常に重要です。

SPIの偏差値を知る方法はある?

結論から言うと、あります。SPIの結果、偏差値が知れるという事は、自分の基準を知れるという事で、貴重です。

SPIの偏差値がわかるアプリ「Lognaviログナビ」

「Lognavi(ログナビ)」はスマホであれば、androidでもiPhone利用できる無料アプリで、企業からインターンシップや本選考の逆オファーがくる就活アプリなのですが、企業からオファーをもらうためにSPIと性格診断を行い、その結果を見た企業からオファーがくるという仕組みです。

だからこそ、自分でもSPIの結果を知る事ができる便利なアプリなのです。

また、「Lognavi(ログナビ)」はまさに今出題されているSPIで自分の偏差値を測れるので必ずインストールしておきましょう。

アプリインストールはこちら⇒https://lognavi.com/

しかし、「Lognavi(ログナビ)」で気を付けないといけないのは、SPIは一度しか行えないという事です。なので「Lognavi(ログナビ)」は自分の偏差値を知るために登録をしましょう。

\ SPI偏差値がすぐにわかる /

去年はSPIで落ちる学生が本当に多かったです。SPIで落ちると後悔するので実践積んで本番に挑んだ方が確実ですよ。

A, B, C, D, Eの5人が横一列に並んだ。次のことがわかっている。

- AはBより右側にいる。

- CはAの左隣にいる。

- DはEの左隣にいる。

- Eは列の一番右端にいる。

中央(3番目)にいるのは誰か?

A. A

B. B

C. C

D. D

E. E

F. AまたはC

解答と解説を見る

【解答】A

【解説】並びは B–C–A–D–E となるため、中央はAである。

この問題が10秒から30秒以内に解けなかったらこちらのアプリでWEBテストの自分の偏差値を出した方が良いです。

自分のWEBテストの出来を今のうちに判断した方が正確で対策しやすいですよ。

※PCでご覧の場合は、URLをクリック後にお手元のスマホでQRコードを読み込んでくださいね。

一応アプリのインストールURLを貼っておきますね。https://lognavi.com/

※スマホ・タブレットのみ ※インストール後の初回起動はお早めに

上記がご利用できない場合やPCの場合はこちらでもWEBテストの偏差値や通過率が出せるので試してみてください。

もちろん偏差値を出すだけではなく、WEBテストの練習も必要なので、ボーダーを超えるために以下の問題集も活用してください。

SPIの偏差値が分かったら、ひたすらSPIの練習を行う事が大切です。

今選考で出題されているSPIの内容で練習できるSPIの無料問題集をうまく活用して、ボーダーを突破しましょう。

無料で200問の問題と解答・解説もあるので、スマホやPC、タブレットで移動中にも練習できるので参考書よりも使い勝手が良いので、自分に合いそうだと思ったら試してみてくださいね。

リンクはこちらです⇒https://careerpark.jp/

「Lognaviログナビ」以外でSPI偏差値を知る方法

自分のSPIの偏差値を「Lognaviログナビ」以外で知る方法は、今のところ「キミスカ」というWEBテスト対策に特化した逆オファー型の就活サービスしかありません。

SPIの結果というのは、そもそもSPIを受けた企業側しか把握する事が出来ず、その結果を就活生に開示する義務もないので、基本的に開示しません。

なので自分のSPIの偏差値が分からないと、いくら企業側のボーダーを把握しても、自分がそこに届いているのかどうかは、合否が出るまで分からないのです。

これはインターンシップでも本選考でも同じなので、SPIが予定されている企業にエントリーする場合は、必ず事前に「Lognaviログナビ」で自分の偏差値を理解するようにしましょう。落ちてからでは遅いです。

\ SPI偏差値がすぐにわかる /

東京都庁のWEBテスト(適性検査)攻略

東京都庁はライバルが強いので、「Lognaviログナビ」で自分の偏差値を把握したら、後はSPIの練習あるのみです。

ここでどれだけ練習を繰り返せるかで勝負が決まるので、市販されている参考書や問題集ももちろん良いですが、それだけでは不安です。

今のご時世、やはりスマホで完結できるのが出先などでも簡単に行えるので良いですよね。そこで「Lognavi(ログナビ)」ですが、実は「Lognavi(ログナビ)」には欠点があり、SPIは一度しか行えません。

一度しかWEBテストが出来ないのでは、練習にならないですよね?そこで、スマホでSPIの練習が無料で何度も何度もできるうえに、今実際に出題されているSPIの練習ができるサービスがあります。

実際にWEBテストで出題されているSPIで練習ができる

SPIの問題というのは毎年アップデートされるので、同じ問題が毎年繰り返されるような事はないので、過去問を繰り返しているだけでは、本番でしくじってしまう可能性があります。

市販されている問題集が作られるのはリアルタイムで出されるような問題ではないので、出来る限りリアルタイムに近い問題をアップデートしていけるのは、WEBで行える練習問題です。

最新のSPIを解答と解説つきで練習できるのがこちらの「SPIの無料問題集」なので、是非こちらで練習を繰り返してください。

リンク貼っておくので、SPIが苦手な学生や、おさらいしておきたい学生は試してみてくださいね。

SPI問題集公式⇒https://careerpark.jp/

また、色々なSPIの練習をしたい場合は「キミスカ」も併用するのがおすすめです。

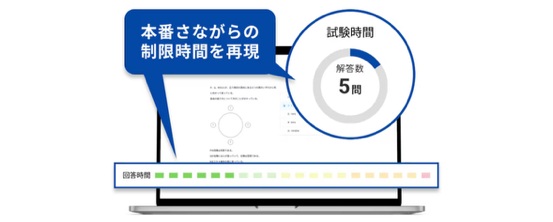

「キミスカ」は1日5分程度の簡単なSPI対策から、タイマーでしっかり本番さながらのSPI模試まで出来る無料の逆求人型の就活サービスです。

更に志望する企業のWEBテストの合格判定も出るので、自分のWEBテストの偏差値と共にボーダーを突破できる確率も分かり、間違えた問題も分かるようになっているので、WEBテスト対策に完璧です!

SPIの練習が本格的に出来るうえに、大手からのオファーももらえる便利なサイトなのです。

キミスカは3つのポイントで内定に繋がる

- 利用者15万人超のSPIアプリ

キミスカでは毎年大手志望の就活生に選ばれ続けているSPI対策アプリを無料で利用することができます。キミスカに登録してSPI対策を始めましょう!

- 1日5分でSPI対策ができる

就活の準備は何かと忙しいもの… 業界研究やES添削等、作業をしていると時間が足りません。キミスカのSPI対策アプリは1日5分から始められます!電車の中や授業の合間に勉強ができます。

- 本番の選考に向けたSPI対策

キミスカのSPI対策では言語・非言語・英語の3科目すべての対策が可能です。本番と同じ制限時間付きのテストが受けられるため確実に実力を付けられます。

「キミスカ」はこれだけの事が可能なので効率的な就活対策ができるのでおすすめです!

SPI対策のために利用するだけでも便利なサービスなので、登録をしておくと良いかもしれません。

\ 無料でSPI対策が出来る /

キミスカの口コミや評判はこちら

spi対策本買うまでするのなんだかなぁって思っちゃってたから評判の良い無料模試ありがたすぎる!キミスカ登録してみよ

— もも @25卒 (@CZ7jgB4BtU24556) June 23, 2023

今日は朝SPIして午後キミスカ経由の企業と面談がんばる

— さかもと@外資系1年目 (@sakamoto24sotsu) November 23, 2022

終わったら先輩とご飯行く

「キミスカ」の口コミや評判はこのようになっています。SPI対策を行いながら逆求人型の就活サービスなので企業からオファーももらえるので、「キミスカ」は一石二鳥な就活サービスです。

これから内定を取るためにもSPI対策は行った方が良いので、是非「キミスカ」をご利用になってみてください。

更に詳しく「キミスカ」を知りたい場合はこちらの記事も参考にしてください。⇒キミスカの評判は?SPIや怪しいという口コミの真相を全て解説

\ 無料でSPIの練習が何度も出来る /

「Lognavi(ログナビ)」もですが、「キミスカ」も無料のスマホアプリなので、SPI対策のために赤本や青本を買うよりもハードルが低く、「キミスカ」なら片手間の練習も本格的な練習もどちらも可能なので、SPI対策を考えている就活生は本当に使った方が良いアプリです。

SPIの解答集を購入するよりも今実際に出題されているSPIの練習ができるので、しっかりとしたSPI対策になり、SPIのボーダーも超えられますよ。

適性検査・WEBテスト対策は、適当に済ませたり油断していると時間切れで正解率が下がって悲惨な結果になる事もあるので、やり過ぎなくらいに対策をしましょう。

適性検査・WEBテストは、それぞれ受けられる企業で実践練習を行うのも大切なので、それぞれ受けてみたいWEBテストを受けられる企業を一覧で紹介しているので、下記記事を参考にしてくださいね。

- SPIが受けられる企業一覧

- 玉手箱が受けられる企業一覧

- TG-WEBが受けられる企業一覧

- C-GABが受けられる企業一覧

- CABが受けられる企業一覧

- デザイン思考テストを受けられる企業一覧

- eF-1Gを受けられる企業一覧

- CUBICを受けられる企業一覧

- SCOAを受けられる企業一覧

- TALを受けられる企業一覧

そして当サイトでは他にも登録不要で無料でWEBテストの練習ができるので、是非下記でWEBテストの練習も行ってみてくださいね。

【登録不要!WEBテスト練習問題一覧】

- SPIの練習問題を無料掲載!言語・非言語(数学)SPI試験問題集【保存版】

- 玉手箱【WEBテスト】の例題・過去問の無料練習問題集を全科目公開

- TG-WEBの例題・過去問の無料練習問題集を旧型・新型まとめて公開

- C-GABの練習問題や過去問!言語・計数・英語のおすすめ無料問題集を公開

- WEB-CABの練習問題や過去問を無料公開!法則性・暗号・命令表・暗算を解説

- デザイン思考テスト解答例と過去問!コツは練習問題を繰り返すより回答例の応用と発展が大切なワケ

- 適性検査「eF-1G」対策!答えや例題・練習問題集・過去問と合格ライン一覧

- SCOAの練習問題を無料公開!1週間の対策で言語・数学・社会・英語をマスターしよう

- CUBIC適性検査の練習問題【言語・数理・論理・英語】の例題・問題集を無料公開

- 【ミキワメ適性検査対策】答え付きで能力検査の例題・過去問を公開

- Compass適性検査の例題・練習問題を解答集つきで無料公開

- 不適性検査スカウターTRACSの例題!NR検査の練習問題を無料公開

- 【WEB適性検査の練習問題】無料で言語と非言語の例題・過去問など公開

- 採用適性検査TAP対策用の無料練習問題や例題・過去問を公開

- アッテル適性検査の練習問題や例題・過去問を無料公開【基礎能力診断】

【WEBテスト解答集一覧】

- SPIの解答集を徹底解説!使えるSPI解答集まとめ

- aroruaテスト65分の答え(解答集)まとめ

- SPI解答集はない?無料ダウンロードはバレるのかWEBテストが大騒動になる訳

- 玉手箱の無料解答集のカンニングなどはバレるのか

- 不適性検査スカウターの解答集はある?ボロボロにならない通過対策

- WEBテスト解答集はバレる?無料のexcelダウンロードの存在など解説

その他適性検査の情報は下記記事も併せて読んでみてください。

- 就活のWEBテスト対策はSPIだけじゃダメ?参考書や対策問題集で大丈夫か解説

- SPIの時間足りない!時間配分をWEBとテストセンター含めて解説

- 【SPI】6割で受かる目安は?7割や8割を狙う勉強時間や効率的な対策を解説

- SPI性格検査対策をWEBの無料練習問題で行う!結果を知りたい時におすすめ

- SPI構造把握の採用企業と練習問題を公開!構造的把握力検査にコツはある?

- SPI非言語の公式一覧!暗記すればカンペ要らずなので保存必須

- 【SPI推論のコツ】難しい練習問題を公開するから解き方をマスターしよう

- SPIと玉手箱は違い過ぎる!最新版の例題や対策、採用企業など解説

- SPI高得点指標や7段階目安とチェックボックスとはどう関係するのか解説

- SPIの偏差値を知る方法!企業ボーダーの参考や結果が悪いの最適解

- SPI【言語】頻出問題一覧!熟語の成り立ちや語句を一挙公開

- SPI長文読解のコツ!例題や過去問など長文練習問題を無料公開

- SPI非言語難しすぎ!でも捨てるのは危険!練習問題と非言語攻略法

- SPIおすすめ問題集(本・参考書・アプリ)はこれ!必要な対策を行う方法

- SPIボーダー企業一覧!SPI採用企業も一覧で公開するので保存必須

- SPIで電卓はあり?なし?スマホの使用など禁止行為や注意点を解説

- SPI自宅受験のテストセンターオンラインで部屋が汚い&カンニングはNG?バレた結果も解説

- arorua適性検査は難しい?カメラ監視と65分のWEBテストの答えや解答集について

- 【SPI】aroruaをWEBテスト対策なしで受けるのはヤバイこれだけの理由

- 玉手箱の練習サイトやアプリとESなしで受けられる練習企業を解説

- 玉手箱のボーダーライン一覧!ボロボロで時間足りない場合は適当でいい?

- 玉手箱対策はいらない?1週間で身に付く対策アプリと本のおすすめ

- 玉手箱のテストセンターは【C-GAB】47分は嘘で電卓もNG!問題や企業情報を紹介

- 法則性テストは玉手箱じゃなくCAB!解答集や解き方・練習問題と答えについて解説

- WEB-CAB難しすぎ!無料対策アプリで合格ライン(ボーダー)を突破する方法

- 落ちる?適性検査TALの対策は意味ないのか例題や練習問題と共にTALテストを解説

- CUBIC適性検査とは?落ちる学生の特徴と対策方法を解説

- SCOA対策アプリのおすすめ!対策なしの公務員試験や就活はやめよう

- TRACS適性検査とは│カメラ監視で落ちる?対策方法とカンニングは可能なのか解説

- TRACS適性検査のNR(能力検査)は難しい?答えや例題から対策法を解説

また、今まさに出題されているWEBテストの練習ができると評判のアプリを紹介します。

このアプリはWEBテストの練習だけでなく、10段階評価で自分のWEBテストの結果も割り出してくれるので、ボーダー突破に向けてかなり役立ちます。

この問題と「無料で手に入るWEBテストの問題集」だけやっておけばWEBテストは安心なので、スマホでこのページを見たこの機会に是非「WEBテストの練習ができると評判のアプリ」と「無料で手に入るWEBテストの問題集」を試してみてくださいね。

- ESやWEBテストカットのオファーも届く

- WEBテストの摸試が受けられるからWEBテストに強くなる

- 面接に強くなれる自己分析を無料で行える

こちらのURLからアプリインストール画面に飛べるので、今のうちにインストールして初回起動だけでもしておきましょう!そしてWEBテストのボーダーを突破しましょう!

※PCでご覧の場合は、URLをクリック後にお手元のスマホでQRコードを読み込んでくださいね。

URLはこちら⇒https://lognavi.com/

【選考突破の近道ツール一覧】

ES…内定者のESまとめ、AIが作成する通過するES、就活攻略大全

東京都庁のESの通過率

結論から言うと、東京都庁のES通過率は80〜90%前後程度となります。

ES通過率について、明確な数値は公表されておりませんが、公表データから一次試験の合格率例が見られますが、そのうちテスト通過を含む可能性もあるため、実際の通過率はもっと低いと考えられます。

また、体験談では「エントリーシートの内容がかなり選考に影響を与える」と記されており、書類段階が重要だと考えられます。

東京都庁は公式に「試験選考実施状況」を公開しており、受験者数 → 一次合格者数 → 二次受験者数 → 最終合格者数が区分ごとに明示されています。

例えばⅠ類B(新方式・第2回)の一例では受験者127名に対して一次試験合格者112名、最終試験合格者57名(倍率2.2)という数字が公表されており、数字を根拠にすると、書類(ES)段階の通過率は採用区分や年度によって大きく変動しますが、「書類でかなりふるいにかけられる」区分と「一次で受験者の多くを通す」区分の差があることが読み取れます。

さらに令和6年度データの一部の採用区分を抜粋すると、Ⅰ類B(新方式の第2回)では「申込者153、受験者127(受験率83.0%)、一次試験合格者112、最終試験合格者57、倍率2.2」という公示値があり、区分によって「一次合格率」「最終倍率」が大きく異なります。

また、ESの役割は大きいが採用区分による差があり、一部の区分ではESで大きくふるいにかけられる傾向が口コミで報告される一方、試験フロー上で「一次試験が適性検査(SPI等)+書類で評価が分散」する区分では、ESだけで多数が落ちるわけではないケースもあると報告されています。

書類の通過ラインは年度と区分で変化するのも重要で、採用人数の増減や受験者母集団の質により、その年度ごとのESの通りやすさは変動するという投稿が複数あり、例えば、ある年度はESを通し気味にして面接で絞る戦略をとったなどが挙げられます。

また、「Lognavi」というスマホアプリに登録しておくとES通過率の参考にもなる、あなたのデータと企業をAIがマッチ度診断してくれます。

MBTI顔負けの性格診断も出来て、あなたの市場価値まで企業側に伝わって超大手優良企業からのオファーももらえちゃうから一石二鳥です!

これはスマホでこのページを見てくれてる人限定のお知らせで、26卒は「Lognavi」のお陰で今の時期に内定を取れた学生も多いから、このチャンスを活かしてくださいね!

URLはこちら⇒https://lognavi.com/

\ インストールは3秒! /

ESの通過率はあくまで推定値なので、実際はもっと低い可能性があります。ESで落とされるとそこで選考が終わってしまうので、ESを書く前に内定者のESまとめを必ず読んでおくようにしてください。

URLを貼っておくので、ESの通過事例を事前に把握して有利に進めてくださいね。

東京都庁の本選考のES対策

ESに関しては指定があり、提出フォーマット、提出期限、字数が決められており、東京都庁はESに当たる面接シート、プレゼンシートなどは提出フォームからアップロードする方式で、提出期限後の差し替えができない仕様になっており、必ず募集要項の該当ページで様式や期限を確認することが必要です。

東京都庁のES(面接シート)では以下のような設問が出されます。

- あなたがこれまで力を入れて取り組んだことについて、取組期間も含めて書いてください(最大3つ・1つ40字以内)。

- これまで取り組んだことのうち、成果や達成感を得た経験(1つ)について、あなた自身の行動を中心に具体的に書いてください(350字以内)。

- 東京都を志望した理由について書いてください(400字以内)。

- 東京都に採用されたらやってみたいことについて、具体的に書いてください(400字以内)。

- あなたがこれまで学習したこと又は研究した内容などを書いてください(250字以内)。

- これまで取り組んだことで達成感を得た経験についてあなた自身の行動を中心に書いてください(300字以内)。

ESを通過させて次のステップに進むために、東京都庁特有・業界特有の観点からの対策を整理します。

- 都庁でしかできない志望動機(公共性の結合)

-

「なぜ東京都か」「都のどの課題に取り組みたいか」を明確にして、単に公務に貢献したいのではなく、「具体的な局や施策名」「対象となる市民課題」「なぜ自分の経験が役立つか」を結びつけると具体性がある内容になると思います。

- 具体的な経験値(定量化・役割の明確化)

-

「何をしたか(役割)」「どれだけの規模で(人数、%、金額等)」「どんな結果を出したか」「そこで学んだこと」を必ず入れるのが好ましいです。

また、キャリアパーク等の体験談に書かれている通過ESには数値や期間の明示が多く記載されているため説得力を高める要素となっております。

- 面接やプレゼンと整合する内容(一貫性)

-

ESで書いた内容は二次試験のプレゼンテーションや面接でそのまま深掘りされ、矛盾があると不利になるため、ESは面接で説明できる範囲に留め、詳細を自分の口頭で補える準備をしておくと良いです。

下記にて具体的なES(面接シート)の書き方を記載します。

①志望動機(200字から400字想定)

構成として都が抱える具体的な課題→自分の経験やスキル→入庁後に実現したいこと(短期や中期)。

例文として「東京都の●●分野(例:地域防災/デジタル行政)で、△△という課題があると認識しています(根拠:施策名や統計)。私は学生時代に□□プロジェクトでXX名を取りまとめ、△△を改善して○%の効果を出しました。この経験を活かし、都庁では~~のように実行し、~年以内に~の改善をめざします。」

自己PRや、自分の強みや弱みで悩む学生は多いですが、実は選考突破のカギを握るのは志望動機・志望理由です。

志望動機や志望理由で、企業に対しての志望度が量れるので、志望動機・理由が薄いと落とされます。

どういった志望動機・志望理由を用意すれば選考を通過できるのか分からない時は、志望企業や業種に合わせて志望動機を作成してくれるツールを利用してみるのも手です。

ありきたりな志望動機は避け、人事が気にするポイントを抑えた、他の学生と被らない差別化された志望動機を作ってくれるので、一度試してみると参考になりますよ。

リンクはこちらです。⇒https://careerpark.jp/

② 学生時代に頑張ったこと(CAR/STARで記述)

構成として状況(S)→課題(T)→行動(A)→結果(R)→学び(Reflection)という流れで記載する。

注意点としては結果は定量化、行動は「あなたが何をしたか」を中心にして記載して、学びは都庁でどう活かすかに結びつけると良いです。

③ 自己PR(強みの裏付け)

構成として強み→具体事例→結果→都庁での応用可能性を記載する。

④ 失敗経験や改善(誠実さと学び)

構成として失敗の概要→原因→自分の対応(改善行動)→その結果→学び(今後どう活かすか)。

東京都庁の二次試験では、プレゼンシート(事前提出、シート2枚等)を用いる区分があるため、ESとプレゼンの内容を一貫させる必要があり、プレゼンテーションで使う数字や主張はESで既出の情報と齟齬がないよう整理することが望ましいです。

また、東京都庁の通りやすいESについて口コミに基づく典型例としては、都の課題と自分の経験が論理的に結合しており、具体的な成果(数値)と実行計画の見通しが示されているものが好ましいです。

ただし、落ちやすいESの例としては抽象的な「公共に貢献したい」だけで終わる、結果が曖昧、設問から外れる、字数オーバーや読みづらい文章であることがポイントになります。

さらに模擬添削やプレゼン練習を繰り返すことで、ESの完成度と面接での再現力が格段に高まり、予備校の対策講座や先輩の通過ESを参考にしつつ、自分の経験を政策課題に結びつける作業を徹底していくことが求められます。

ESの通過率はその年にもよるので一概には言えませんが、想像より低いものと想定した方が良いです。

詳しくはこちら⇒高学歴が陥りやすい鬼門はES、面接

また、ESのために自己分析や企業研究は面倒だという場合は、裏技ではありますけど内定者のESまとめを読んでパクってしまうのもアリです。

具体的に「この企業のこの設問には、こう書いて通過しました」という具体例が見れるので、通過率はかなり上がります。

自分流にアレンジする必要はありますが、これで効率的にESを突破する事が可能です。内定者のESまとめはこちら

内定者のESを見てもどうしても上手くESを書けないという時は、本当は反則技なのであまり言いたくなかったのですが、選考通過者のESを徹底的に学ばせてデータを取り込んだ「smartES」というサービスを利用すると、驚くほど簡単に通過するESが作れてしまいます。

AIが蓄積したこれまでの通過したESのデータと、あなたのこれまでの経験やエピソードを箇条書きで入力するだけで、選考を通過するポイントをおさえたガクチカや志望動機、自己PRを作ってくれるので、これで併願も楽になるし、各企業に合わせて、通過データと照らし合わせてAIがESを書いてくれるから就活が一気に楽になります。

「smartES」であればそのまま使ってもバレる心配もないですし、他の学生と被る事もないので、かなり使えるツールです。

また、ES作りの自己PRなどは下記記事も参考にしてください。

- 【社会人基礎力診断】無料チェックシート

- ストレングスファインダー【無料診断が可能】登録なしの代替ツール5選

- ESすら通らない理由は2つ!インターンや大手でしくじるエントリーシートの落とし穴

- 【自己PRの短い例文】新卒の就活でESと面接対策になる例文一覧

- 自己PRの強み一覧!自分の強みがわからない就活生は役立ててください

- 自分の強み診断が無料で出来る!当たる長所診断について解説

- エントリーシート(ES)自己PRの例文と書き方!ですます口調と「である」口調どちらを使う?

- OB・OG訪問の正しいやり方、質問内容などまとめて解説

- 高学歴でも就活に失敗し負け組になる原因はコレ!ES落ちや面接落ちの早慶なども必見

東京都庁の面接対策

東京都庁の面接は主にオフラインで行われる場合があります。

面接フローとしては、二次試験の「プレゼンテーションシート作成と個別面接」と、「グループワークと個別面接」を事実ベースとして受験者、予備校の口コミ、体験談をもとに整理し、段階ごとに具体的な戦略や注意点をまとめてみます。

東京都庁の二次試験:プレゼンテーション+ 個別面接

東京都庁の二次試験としては、プレゼンテーション用に事前提出のプレゼンテーションシート(A4横 2ページ以内、PDF提出)が義務付けられております。

また、個別面接では面接シート(事前提出)を基に質疑が行われ、シートには「自身の行動」「都を志望する理由」「都で実現したいこと」などを具体的に記載する欄があります。

プレゼンシートおよび面接シートは、試験委員に対して事前に配布され、当日も持参が求められ、プレゼンテーションの説明にはスライドや資料は使えず、提出したシートのみが使用されるとの指示があります。

①プレゼンシート課題内容

「あなたがこれまで学んできたことや経験したことなど、自己の強みを活かして、都政で実現したいことについて、具体的に記入してください(令和7年出題)」

【作成要領】

A4判・横長1枚(片面)で作成してください。2枚(ページ)以上提出された場合は2枚(ページ)以降は口述試験の対象となりません。

パソコン等により作成してください(手書きは不可)。使用するパソコン等のソフトの種類は問いません。最終的にはPDFファイルに変換・保存して提出していただきます。

※上記作成要領によらずに作成された場合は口述試験における評価に影響することがあります。

②面接シートを元に出題した質問内容

面接の形式は社員3人に対して学生1名のオフラインの形式で進みます。

- パーソナリティーについて教えてください。

- 自己PRについて1分間教えてください。

- 学生時代に頑張ったことを教えてください。

プレゼンテーションシートで抑えておくべきポイントとしては下記となります。

- 形式と要件

-

口コミや公表情報ではプレゼンテーション課題は 5分発表が想定されており、プレゼンテーション用の資料として「2枚(2ページ)のプレゼンテーションシート」を事前に作成や提出し、面接当日は、この提出したシートをもとに発表を行うと同時に、追加の口頭説明などが求められる可能性があります。

- シート作成の構成

-

構成をシンプルに練り、 5分という制限時間を考えると、スライド(シート)は構成を明確にする必要があり、序論(問題提起)→本論(分析や提案)→結論(解決策 + アクション)という三段構成が基本となります。

- ビジュアルを活かす

-

文字だけでなく、図やグラフ、アイコンなどを活用して視覚的にわかりやすくして、情報量を詰め込みすぎず、1ページ内に伝えたいメッセージは1〜2つ程度に絞ると伝わりやすいです。

- 論点を都政や政策と結びつける

-

都庁を受ける以上、提案内容には「東京都の政策課題(都市、福祉、環境、デジタル化など)」を絡め、説得力を出すことが望ましいです。

- 根拠やデータを入れる

-

自分の提案の根拠として、統計データ、過去事例、比較都市の成功事例を盛り込むと説得力が増しますが、5分という時間制限を考えて、根拠は簡潔かつ要点を絞って提示すると良いです。

- リハーサルと準備

-

模擬面接、プレゼン練習をして本番さながらの練習をして、5分以内で発表が終わるよう、ストップウォッチを使って時間オーバーにならないよう時間管理の徹底をすることが重要です。

- 質疑応答準備

-

発表後、面接官から深掘り質問が来る可能性があるため、「提案の背景」「コストと効果」「リスク」「他のステークホルダーとの協働」などを想定し、答えを準備しておくと良いです。

プレゼンテーション後の個別面接で抑えておくべきポイントとしては下記となります。

- 面接の構造と内容

-

個別面接は、面接シートを事前に提出しており、そこに記述した内容にもとづいて質問される形式になります。

また、面接時間を設けて模擬指導を受けた受験者の報告では、「自己分析を踏まえて、質問回答の論点を整理して話すこと」が効果的だという意見もあります。

- 面接シート対策として

-

内容の精査と深化をして提出する面接シートには、自分の経歴と志望動機、将来像などを明確に記述して、書いたことをそのまま伝えるだけでなく、「それをなぜ都庁でやるか」「都政・市民への影響はどうか」「具体的にどう実行したいか」を言語化して準備すると良いです。

- STAR(CAR)フレームでエピソード整理

-

Situation(状況)、Task(課題)、Action(行動)、Result(結果)、Reflection(学び)を使って経験を構造的に語ると良いです。

特に、都庁で働くという観点で「公共性や社会貢献性」「協働性」「リーダーシップと巻き込み力」を含めた経験を選ぶと好印象になると思います。

- 政策理解をアピール

-

面接官は都政の課題や都庁の業務内容をある程度知っていると想定されるため、自分の発言には都庁の施策や最新の都政トレンド(環境政策、デジタル化、地域間格差など)を織り交ぜるとより具体性が増す内容になると思います。

- 自己の強みの再確認

-

自己PRや志望動機は面接シートと一致させつつ、言葉に説得力を持たせ、模擬面接で強みを引き出す質問、例えば「これまでで最も挑戦だった経験」「失敗経験とその学び」)に答えられるよう準備すると良いです。

一次面接で企業は学生のスキルだけでなく、「一緒に働きたいと思える人間性」を重視します。

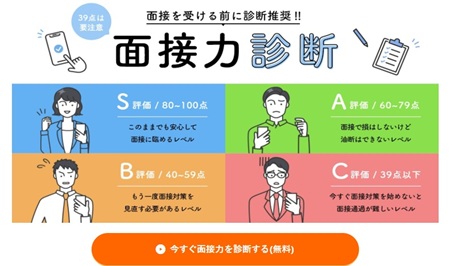

一次面接で評価をもらえるポイントを分析する事ができる面接力診断を利用して、一次面接を通過できるか、今のあなたの面接レベルを評価してもらいましょう。

- 80〜100点:Sランク(面接の達人)

- 60点〜79点:Aランク(面接で損はしない)

- 40点〜59点:Bランク(面接が苦手…)

- 39点以下 ;Cランク(面接以前に習慣を見直す必要あり)

このように面接力を診断できるので、この選考を逃したくない場合は是非試してみてくださいね。

面接力診断公式ページ⇒https://careerpark.jp/

また一次面接を突破するために一番大切なのはESで記載した内容とブレない自分の軸をアピールする事・・・つまり自己分析です。

自己分析は自分一人で考え込んでしまう学生が意外と多いのですが、客観的視点が大切なので、データとして自分を見つめる事ができる「OfferBox」は利用しておいてください。

OfferBox公式ページ⇒https://offerbox.jp/

また、もし面接に落ちてしまった場合でも、面接まで進んだあなたの選考過程を評価してくれる「ABABA」に登録しておくと良いですよ。

↓今からでも以下企業からオファーがきます↓

何事も保険は用意しておくのが基本なので、このまま内定取れれば良いですが、もしもの時のために「ABABA」を併用しておくと良いでしょう。

ワンランク上の企業からのオファーも狙えるので就活が終わるまで、自分に合う理想の企業を探しましょう!

ABABA公式ページ⇒https://hr.ababa.co.jp/

\ 大手からのオファーは早い者勝ち! /

そして今「ABABA」に登録すると「就活攻略大全」という就活資料がもらえるので、最終面接の攻略法もバッチリ書かれています。

東京都庁の二次試験:グループワーク + 二次面接(個別面接)

東京都庁の後半の二次試験は、グループワークと個別面接になります。

グループワークは、口述試験のメインパートで、評価されるポイントとして、協働性や合意形成力、発言の質が非常に重視され、「単にアイデアを出すだけでなく、他人の意見を取り入れながら議論をリードや整理できるか」が重要です。

また、グループワーク後には、個別面接が続くケースがあり、その場で議論した内容を深掘りされる可能性があります。

①グループワークのお題

- 高齢者の再雇用をもっと広める方法。

- 子育て政策に関して東京都が取り組むべきことを考え、意見をまとめる(1枚プリントを配布され、日本社会の子育て環境についての現状を知った上で話し合い)。

【グループワークの流れ】

- 試験官の内の1人から、制限時間やテーマの説明を受ける。

- グループワークが始まり、最初は学生が各自意見を考える。

- その後、意見の発表をし、議論に移る。

- そのうち発表者を2人出す。

- 発表者は3分で発表をする。

GDは練習する機会もないので、立ち回り方など、即興で動かないといけないので、手こずる学生は多く、毎年GDが鬼門になっています。

単純にファシれば良いわけでもなく、特定の相手に合わせるだけでもイメージが良くないので、その時のグループのメンバーによっても臨機応変な対応が求められるのがGDです。

ただ、GDで躓いてしまうのはかなり勿体ないので、GDを行う前にこのGD対策マニュアルを読んでみてください。

このGD対策マニュアルは無料ですし、面接官の評価シートや自分が何の役割をすれば突破確率が上がるかなど、大手企業の過去のデータも含めて掲載されているので、目を通しておくと良いと思います。

GDの時、社員はかなり学生それぞれの事を見ているので、ポイントをしっかり押さえられるようにマニュアルを活かしてくださいね。

GD対策マニュアル⇒https://careerpark.jp/

②二次面接(個別面接)質問

- グループワークについてあなたは〇〇と発言しましたが、なぜこの発言をしたのか教えてください。

- グループワークでは何を重要視して取り組みましたか?

- 東京都を志望した理由を教えてください。

- 学業に力を入れたことを教えてください。

- 評価ポイント

-

協働性として他者の意見を取り込む力、合意形成を図る姿勢が重要で、発言は単なる自己主張ではなく、「なぜその提案か」「どう実現可能か」といった論理性が求められるため、発言の質や論点の整理をすることが望ましいです。

- グループワーク対策

-

練習量を確保してグループワーク練習会を利用し、実際に他の受験者と議論する経験を重ね、同じテーマで複数パターンを練習して例えば、「都市政策」「福祉」「環境変化」「デジタル化」など都政に関わるテーマを想定してディスカッションすると良いです。

- 議論の進行役(ファシリテーター)スキルを身につける

-

グループワークの導入時に、ゴール確認、時間配分の提案、役割分担(発言者、板書、まとめ者)などを早めに提案することが望ましいです。

- 合意形成の練習

-

他者意見を否定するのではなく、受け入れつつ修正案を出す練習をして、「妥協点」を探しながら、自分の考えを主張するバランス感を持つと良いです。

- 発表準備

-

最終発表時に使う資料(模造紙やホワイトボード、付箋など)を想定して、論点を整理して、 発表内容は「問題→提案→根拠→結論(実行方法)」という構成を心がけることが望まれます。

- タイムマネジメント

-

練習時に時間を区切って発言、検討、まとめを行って、試験本番でも時間を見ながら進行を意識すると良いです。

グループワーク後に、個別面接を行うケースが新方式で報告されており、グループで話したテーマに関して自分の立場や提案を説明させられたり、グループワークでの役割、貢献について深掘りされる可能性があります。

- グループワークでの役割を意識する

-

事前に「自分はまとめ役/提案役/発言者」など、どのロールを担うかを戦略的に考えおき、 自分の出す意見がグループ全体にどう貢献したかを後で説明できるように整理すると振り返りが出来て良いです。

- 議論内容のメモを取る

-

グループディスカッション中、重要論点、意見、決定事項をメモしておき、面接でもそのメモを参照しながら説明できるとスムーズです。

- 自己評価と振り返り準備

-

面接で「あなたの議論中の貢献を教えてください」「他者の意見で納得した、修正した点はありますか」などの質問が来る可能性があるので、自分の強みや弱みを分析し言語化しておくことが望ましいです。

- 都政との結びつけ

-

グループテーマが都政課題であれば、自分の提案を都の実情(財源や実行力、他機関との協働など)と関連付けて語ると具体性が増すため好まれます。

- 面接対話力

-

面接官と自然に対話する形式を想定し、質問への回答だけでなく、自分からも問いを返す姿勢(「本提案の実現における課題は何とお考えですか?」など)を持っておくと良いです。

- シート内容と口頭発表の不一致

-

提出したプレゼンシートと、実際の口頭発表内容が食い違ってしまうケースがあり、これを避けるには、発表前に必ずシートを元に練習し、話す内容を一致させることが望ましいです。

- 議論を独走してしまう

-

グループワークでリーダーシップを取ると評価ポイントにはなりますが他人の意見を無視して自分ばかり話すと協働性が低くみなされてマイナス評価になる可能性があります。

- 準備不足による想定外の深掘り

-

面接で提案内容について詳細なリスクや代替案を問われたときに答えられないケースがあり、リスクを想定し、代替案を用意しておくことが重要です。

- メモを取らない

-

グループワーク中に自分や他人の発言を記録しておかないと、面接時に具体的に話せないため、できれば簡単な論点、結論、役割についてメモをとる習慣をつけると良いです。

- プレゼンテーションの詰め込みすぎ

-

5分発表という制限時間を無視して情報を詰め込み、時間不足になることに注意が必要です。

- 論理不整合

-

プレゼン提案の根拠や実現ステップが曖昧で説得力が低下するのは避けた方が良いです。

- ディスカッションで空気を読むだけ

-

発言せず流されてしまう、または他人の意見を否定ばかりして議論が噛み合わないようにするのが好ましいです。

- 面接シートとのズレ

-

面接シートに書いたことと面接で語る内容に矛盾があるのは避けた方が良いです。

- 政策の浅い知識

-

都庁を受けるのに「都政や東京都の最近の課題をあまり調べていない」状態にしない方が望ましいです。

- 自己理解不足

-

自己PRや志望動機が抽象的、エピソードが浅く説得力に欠けるのは避けることが重要です。

二次試験の面接のまとめとしては、プレゼンテーションと個別面接ではプレゼンシートの論理構成とその発表、そして面接シートの内容との整合性を重視して、提出資料を武器にしつつ、自信を持って話す練習を重ねるのが望ましいです。

また、後半のグループワークと個別面接では、協働力とリーダーシップ、論点整理能力、結論のまとめ力を示して、グループワークの練習などを活用して実践感覚を磨くと良いです。

- 一貫した自己分析:プレゼンテーションや面接、グループワークすべてで自分の強みやビジョンを一貫させ、矛盾のないストーリーを持つのが望ましいです。

- 練習と準備を徹底:模擬面接やグループワーク練習、リスク想定、代替案準備、メモ取り、タイミング確認など、準備して本番に挑んだ方が良いです。

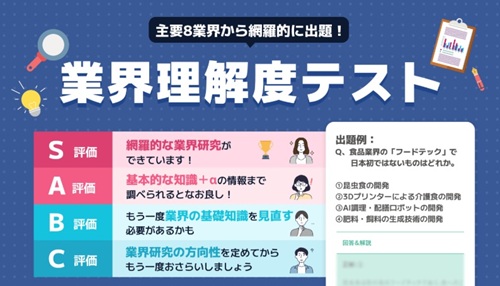

面接で絶対的に必要になる企業理解や業界理解ですが、OB訪問をしてもイマイチ自信が持てない場合は、「業界理解度テスト」を行ってみると良いでしょう。

面接の返答に悩んだ時、どう答えるのが正解なのか・・・それは各企業ごとに違うので、地雷を踏まないように気を付けなくてはいけません。

面接の合否は結局、その企業や職種に合うか合わないかなので、優秀か優秀じゃないかはあまり関係ありません。

× 私は課題を可決するために持ち前の○○で、諦めず、何度でも立ち向かい解決した。

○ 麻雀の直前で1人ドタキャンが入り、ギターサークルの知り合い30人に片っ端から電話してなんとか成立させた

面接で、ついつい自分を大きく魅せようとしたり、やりたい事で壮大な事を言ってしまいがちですけど、もっと身近なところに目を向けて、等身大の自分を見せましょう。

面接力診断公式ページ⇒https://careerpark.jp/

面接の返答に悩んだ時、どう答えるのが正解なのか・・・それは各企業ごとに違うので、地雷を踏まないように気をつけましょう。

面接で失敗すると、これまでの選考が全て無駄になってしまうので、そんなリスクを無くすためにも「キャリタス就活エージェント」を活用して面接の練習を行う事をおすすめします。

「キャリタス就活エージェント」は利用者満足度も内定率も高い就活エージェントで、厳選された企業、外資系企業やグローバル展開する優良企業の非公開求人なども紹介してくれるので、驚くような企業の内定も期待できますし、選考対策もサポートしてくれるので1人で悩まずに済むので、利用して損はありません。

少しでもライバルに差をつけて面接通過率を上げるためにも今のうちに登録だけでも済ませておきましょう。

また、滑り止めとして優良企業の内定も取れるので、今のうちに登録しておきましょう。

公式ページ⇒https://agent.career-tasu.jp/

\ 登録は30秒で完了 /

面接の通過率を上げるために下記記事も参考にしてください。抑えるポイントをしっかり押さえれば、面接の通過率はグッと上がります。

- 基本的な面接対策⇒逆質問の例文やガクチカの話し方、弱み一覧や伝え方

- 厚生労働省も自己PRに推奨する社会人基礎力⇒【社会人基礎力診断】無料チェックシート

- 自分の強み・弱みが分かる⇒自分の強み診断が無料で出来る当たる長所診断

- OB訪問のやり方なら⇒OB訪問の質問内容やメールの書き方、メリットとデメリット

- 本当にこの企業で良いの?⇒自分が進む道が分からない時の無料適職診断はこちら

- 高学歴でも就活に失敗し負け組になる原因はコレ!ES落ちや面接落ちの早慶なども必見

東京都庁のテストセンターSPIボーダーとES通過率や面接対策まとめ

東京都庁のテストセンターSPIボーダーとES通過率、面接対策は参考になりましたでしょうか。

ここまで紹介した内容を、WEBテスト・ES通過率・面接対策という観点で改めて整理・まとめてみます。

WEBテスト/適性検査のまとめとして下記にてポイントを上げてみます。

東京都庁のテストセンターSPIのポイント

東京都庁のテストセンターSPIのボーダーは体験談等から、少なくとも得点80〜90%以上を目指すべきと推定され、また83点でも不合格という例もあります。

模擬試験や演習を通じて、言語と非言語共に80〜90%以上を目指し、テストセンター形式やオンライン受検形式を想定し、時間配分や集中力を養い、過去問または類似問題を繰り返し解き、間違えた分野を重点的に復習するのが望ましいです。

また受検環境を整え、PCやネット環境、試験前日に本人確認書類の確認、軽い復習と睡眠確保をして、体調を万全にして望むと良いです。

ES通過率/ES通過対策のまとめとして下記にてポイントを上げてみます。

東京都庁のES対策のポイント

東京都庁のES通過率では公表データから一次合格率が約80〜90%前後という例が見られますが、そのうちテスト通過を含む可能性もあるため、実際の書類通過率はもっと低いと考えられます。

ES対策としては、自己PRや経験、志望動機を「経験→学び→活かす」の流れで構成して、都庁で扱っている業務や政策、課題、例えば、都市政策と防災、スマートシティやICT活用等を調べ、志望動機と入庁後の抱負を記載すると良いです。

また、数値や具体的なエピソードを盛り込んで、提出後もES記載内容を面接で使えるよう整理しておくと次の試験に関してはスムーズです。

面接対策のまとめとして下記にてポイントを上げてみます。

東京都庁の面接対策のポイント

東京都庁の面接段階の倍率としては一次試験→最終面接までの倍率例として1.7倍という数字があり、テストや書類を通過した後でも面接での競争がかなり厳しいのが伺えます。

また、面接の流れとして個別面接、グループワークやプレゼンテーションを把握し、自分なりの対応戦略を立てることが重要です。

自己の経験をSTAR法(Situation/Task/Action/ Result)で整理し、面接官からの深掘り質問にも備えるようにすると良いです。

プレゼンシートでは構成(導入→本論→結論)や資料デザイン、時間配分、話す練習を事前に行うのが望ましいです。

面接前日には業務内容や政策キーワードを再確認し、最新ニュースと都庁の施策を把握しておくと話に深みが出るため準備しておくと良いです。

書類、テスト、面接のいずれも通過できるレベルを超えて、一段上を目指すことが合格には不可欠で、特に競争倍率が低めに見えても、全体としての受験者数と通過者数を考えると油断できない試験です。

そのため、早めに書類提出前、テスト前、面接準備前に、時間的余裕を持って対策を準備し始めるのが重要です。

また、都庁職員として働くという視点で、自分が都庁のどこに価値を提供できるかを意識することで、他受験者との差別化が可能で、自己分析と業務分析、政策理解を通じて、自分自身の強みと志望動機を具体化することが鍵です。

東京都庁の就活において「知っておいたほうが良い情報」と対策

都庁が扱う主要分野のサービス概要を理解する

東京都は多くの局・部門で多面の業務を行っており代表的な分野は以下です。

- 都市基盤整備と建設(建設局)→防災インフラ、道路や上下水道等を整備します。

- 環境対策(環境局)→環境政策と再生可能エネルギー、脱炭素対策を行います。

- 保健や医療(保健医療局)→ 感染症対策と医療体制の管理や運営をします。

- 福祉と子育て支援(福祉局等)→子育て支援と高齢者施策などを実施します。

- 産業振興と雇用(産業労働局)→産業支援と雇用施策、スタートアップ支援をします。

- 港湾と物流(港湾局)→ 国際物流と東京湾の整備、運営管理を行います。

- デジタル化とスマートシティ(デジタルサービス局)→デジタル施策の企画・実装を行います。

【就活での活用ポイント】

ESや志望動機で「都庁のどの分野で何をやりたいか」「その分野の直近の政策課題」を結びつけて書くと説得力が増し、例えばデジタル化に興味があるなら、デジタルサービス局の最近の事業やスマートシティ推進の文脈をESに組み込むと具体性が出ます。

都庁の人材像と求められる能力

採用ページや募集要項では、多様な価値観の調整、課題解決力、政策企画力、変化対応力、協働性などが繰り返し示されており、近年の新方式のような採用改革でも、民間スキルに近い基礎能力を重視する方向になっております。

【就活での活用ポイント】

ESでの自己PRは「具体的な課題→あなたの行動→得られた成果→都庁での応用」の流れで書き、単に頑張っただけでなく、公共サービスに直結する視点、例えば人に影響を与えた、関係者をまとめた等のエピソードを入れると面接官の評価が上がります。

プレゼンテーションの準備として資料作成力(構成、図表化、結論先出し)と口頭での説明力を磨き、資料はシンプルに、エビデンス(数値・事例)を入れると良いです。

グループワークの準備としては発言の質(提案理由の明確さ)+協働性(他者の発言を取り込む姿勢)が評価される。議論の進行・合意形成を意識すると高評価につながります。

- 東京都庁ならではの差別化ポイント

-

実務に即した政策知識として都庁で働くことの現実、例えば予算の制約、関係機関との調整などを理解して語れると評価が高まるため、公的セクターでの実務理解が出来るため強みになります。

- デジタルとDXの関心

-

デジタルサービス局やスマートシティ案件の台頭により、DX知識やデータ活用の素養は強い差別化要素になります。

- 協働経験

-

市民と民間、他自治体との協働経験(プロジェクト経験)は、都庁の仕事に直結するアピール材料になるため、経験を積むとプラスになると思います。

最後にまとめとして東京都庁の試験として重要なポイントは下記です。

- 一次試験として適性検査合格後すぐに二次試験が1日で行われるケースがあるため、ESの内容を面接で即座に説明できるよう口頭化(1分、3分、5分の自己説明)しておくと当日に安心です。

- 二次試験では、1日集中で午前はプレゼンテーションと一次個別面接、午後は、グループワークと二次個別面接が実施されるため、スケジュールと、いかに事前準備と練習の徹底がポイントになります。

- 面接では都庁で何をしたいかを都の課題と自分の経験で結びつけると他候補との差別化になり、政策の現場目線(実行性や利害調整)を少し盛り込むだけで説得力が増します。

- エントリーからの流れとして、事前準備にてSPI対策→ES添削→プレゼン練習→模擬面接を並行して準備して一次試験合格後、すぐに第2次試験が来るケースがあるため、全要素を同時進行で育てることが合格率を上げる鍵になります。

27卒は就活も本番になってきており、28卒で内定を取る学生も出てきているので就活の早期はかなり加速していると言えます。

「キャリタス就活エージェント」では厳選された企業、外資系企業やグローバル展開する優良企業の非公開求人なども紹介してくれるので、驚くような企業の内定も期待できますし、選考対策もサポートしてくれるので1人で悩まずに済みます。

専任のキャリアアドバイザーが応募書類や面談に対する対策もしてくれるので、1人で選考対策をするよりも、数々の企業の情報を握っているキャリアアドバイザーに頼る方が内定率の向上も望めるので、選考対策に悩みがある場合は必ず相談してみましょう!

「キャリタス就活エージェント」は全て無料で完結できるので、これから内定が少しでも早く取りたい場合は是非利用してみてくださいね。

また、滑り止めとして優良企業の内定も取れるので、今のうちに登録しておきましょう。

公式ページ⇒https://agent.career-tasu.jp/

\ 登録は30秒で完了 /

キャリタス就活エージェント以外にも就活エージェントはいくつもあるので、自分に合ったエージェントを活用してくださいね。

▼おすすめエージェント一覧▼

採用担当

採用担当どの就活エージェントを利用するか迷った場合は「Meets Company(ミーツカンパニー)」と「キャリアパーク就職エージェント」を併用する事をおすすめします。サポート体制がかなり整っているので安心ですよ。

東京都庁情報

| 名称 | 東京都庁 |

| 住所 | 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 |

| 電話番号 | 03-5321-1111(代表) |

| URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/ |

コメント